|

«El arte del paisaje no podría haber nacido en el Sáhara» (Trotsky)

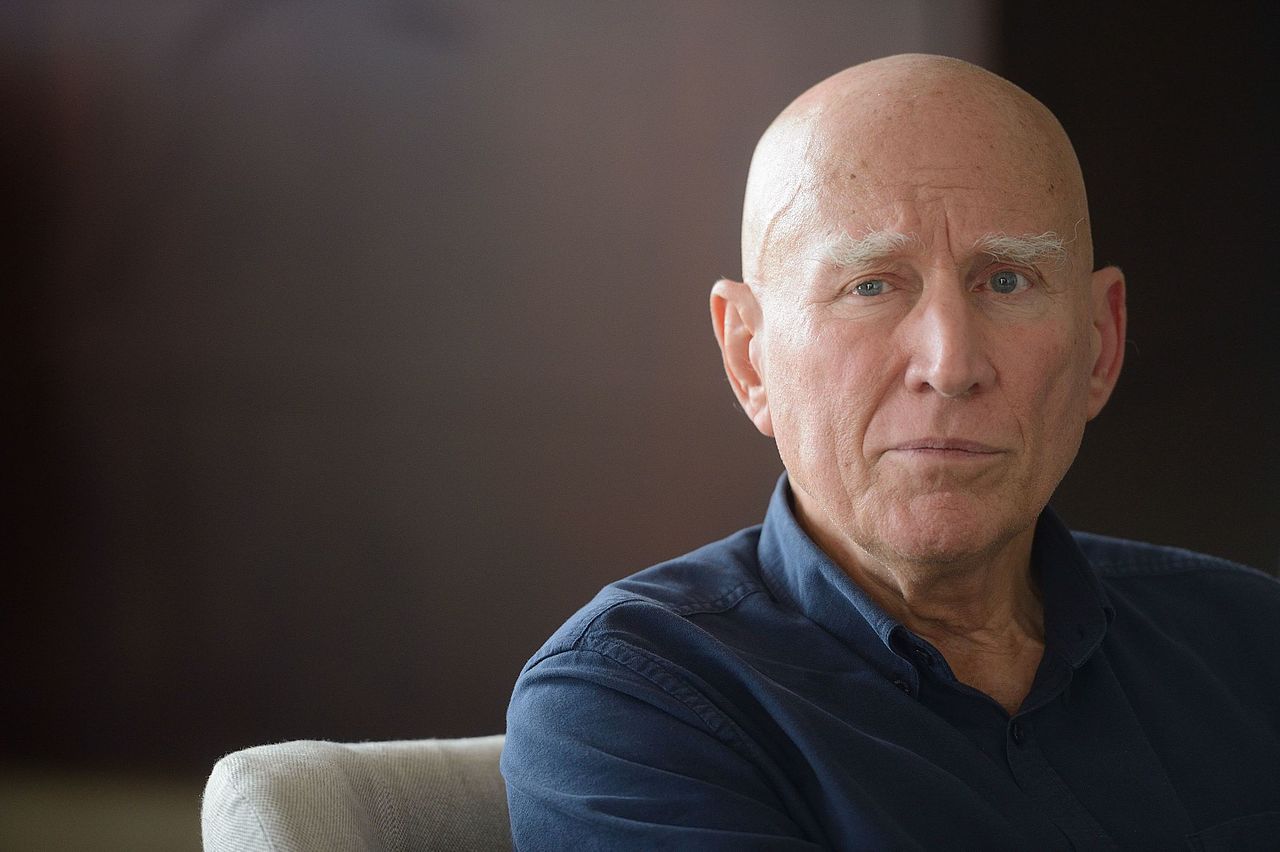

«No soy ningún artista, soy fotógrafo» (Sebastião Salgado)

El pasado 23 de mayo falleció el fotógrafo brasileño Sebastião Ribeiro Salgado Júnior, conocido como Tião. Hemos perdido al fotógrafo y ha nacido un clásico del arte brasileño y universal. Como dijo Ítalo Calvino, los clásicos son obras que «ejercen una influencia particular cuando se imponen como inolvidables y también cuando se ocultan en los pliegues de la memoria, mimetizándose como inconsciente colectivo o individual». No hay duda de que el patrimonio cultural e histórico que nos deja Sebastião Salgado tiene esa magnitud, y que el fotógrafo se convierte ahora en un artista gigante, y desde sus hombros, podemos ver más lejos. Reconocido en los cuatro rincones del mundo, fue miembro de la Academia de Bellas Artes de París y recibió decenas de premios a lo largo de su carrera. Entre ellos destacan el Premio Jabuti, en la categoría de reportaje, concedido entre septiembre y noviembre de 1998 por el libro Terra, dedicado al MST, realizado en colaboración con José Saramago, Premio Nobel de Literatura también en 1998, y Chico Buarque de Holanda, compositor y escritor brasileño de renombre internacional, y el Premio Príncipe de Asturias de las Artes, recibido en octubre del mismo año.

Nacido el 8 de febrero de 1944 en una finca en el interior de Minas Gerais, Brasil, Sebastião, en sus primeros años de vida, tuvo una infancia conectada con la naturaleza, con la sencillez de la vida rural, pero, como decía su padre, sin ninguna dificultad económica. Aún muy pequeño, se traslada a la pequeña ciudad minera de Aimorés. Pero, lejos de conformarse con los límites de una finca cafetera o de una pequeña ciudad, Sebastião se lanza a descubrir el mundo, buscando, como dice el poeta José Régio, lo lejano y el espejismo, los abismos, los torrentes, los desiertos. Sabía que el arte del paisaje no nace en el desierto, la experiencia y la teoría fueron marcas indelebles en la trayectoria de Sebastião. Salió del interior de Brasil y viajó por más de 120 países a lo largo de su carrera, exploró lo inexplorado, conoció a cientos de pueblos, vio de cerca el dolor, la muerte, la belleza, y capturó con sus imágenes los sentimientos humanos más profundos.

Ya en su adolescencia, estudió en Vitória, en Espírito Santo, y la solidez de sus estudios comenzó a tomar forma. En una entrevista con Drauzio Varella (2016), el fotógrafo recuerda los choques de su formación y cuenta que el primer gran impacto fue el paso de la zona rural a la urbana. En la finca de su padre convivían 35 familias, pero, según Sebastião, todos vivían en condiciones similares: todos tenían una casa, los niños asistían a la misma escuela y comían, más o menos, lo mismo; convivían de forma equilibrada. En Vitória, en Espírito Santo, la realidad era totalmente diferente. Se estaba produciendo un gran éxodo rural con la llegada de las empresas automovilísticas a Brasil, y Sebastião se encontró con crueles diferencias sociales. Trabajó como ayudante de mecánico en una empresa de Ford y, más tarde, en una librería para complementar los ingresos, ya que su padre no podía cubrir todos los gastos de su estancia en la gran ciudad. Fue en ese momento cuando Sebastião comenzó a darse cuenta de las desigualdades sociales en el mundo. Allí constató que el éxodo rural, en general de personas muy pobres que se trasladaban a la ciudad, era la constitución masiva del proletariado brasileño. Es en Vitória donde participa en los primeros grupos de izquierda y conoce los partidos políticos. Se licenció en Economía por la Universidad Federal de Espírito Santo. En esa época conoce a su esposa, Lélia, compañera de toda la vida y compañera de sus proyectos, y es en ese momento cuando también conoce el marxismo.

Lélia y Sebastião se trasladan a São Paulo. Sebastião cursa un máster en la Universidad de São Paulo (USP), en el Instituto de Investigaciones Económicas (IPE). En aquella época, se seleccionaban veinte nombres para ese curso y, al finalizarlo, los alumnos se incorporaban a la economía brasileña y mundial. En aquel periodo, existía la necesidad de formar cuadros políticos y especialistas en todas las áreas del conocimiento. Allí convivían grandes nombres de la política brasileña. Salgado recuerda a figuras con las que militó, como José Dirceu. En la USP, tuvo una militancia activa. A lo largo de su trayectoria, formó parte de dos organizaciones políticas: Acción Popular, en los años 60, y la Alianza Libertadora Nacional, cuyo principal dirigente era Carlos Marighella, nombre que le ayudaría cuando estuvo en Etiopía y consiguió acercarse a los líderes rebeldes porque dijo que conocía a Marighella:

«Un grupo de refugiados en el norte de Etiopía… una zona de guerra eterna… acabé quedándome más de tres meses allí y viajando por todas partes. Al principio me aislaron mucho, ocurrió una historia muy interesante… El movimiento Tigray Left [Frente Popular de Liberación de Tigray]… era un movimiento muy radical, político radical de izquierda. Me aislaron mucho. Un día estaban en una pequeña reunión, una cumbre del partido, vi que tenían un librito, cuando miré el librito, cuando miré el libro… Tácticas de guerrilla, Guerra de Guerrilla… de Marighella. Les dije: «Miren, yo soy de Brasil, conocí al personaje», y empecé a hablar con ellos… A partir de ahí pude hacer este tipo de fotografía…» (Programa de Jô Soares, 2013).

En una entrevista con Estadão, relata que ayudaba a financiar la organización política de la que formaba parte con su trabajo como economista.

Durante la lucha contra la dictadura militar, él y Lélia decidieron abandonar Brasil e irse a Francia, en un exilio más o menos forzado, como solía decir. Es decir, abandonó el país antes de que las consecuencias de su militancia política fueran irremediables.

«Llegó un momento en que fue necesario salir de Brasil o pasar a la clandestinidad, fue un momento muy duro. Después del AI-5 en diciembre de 1968, la situación se volvió muy difícil y muy tensa, la represión fue muy dura en Brasil…» (Sebastião Salgado, 2016).

Terminó su doctorado en París, en la Universidad de París (Sorbona).

Para el joven economista, la llegada a Francia fue un momento especial. Ni él ni su compañera tenían beca, trabajaban para mantenerse, él descargando camiones en una cooperativa de estudiantes y ella en la caja de la misma cooperativa. Sebastião destaca que tenía que estudiar mucho porque estaba en uno de los cursos más difíciles de la universidad en aquella época, la École nationale de la statistique et de l’administration économique (ENSAE), y explica que el curso era muy difícil, porque se trataba de la aplicación de modelos matemáticos a la economía. Pero, aun así, participaban en grupos de formación marxista, era la Francia del 1969, era imposible que no fuera así. Es esta formación la que Salgado considera el factor diferenciador de su obra:

«… mis compañeros fotógrafos eran excelentes fotógrafos, encuadraban muy bien y todo, pero no conseguían situarse en una perspectiva histórica de la sociedad en la que vivían… yo tenía la capacidad de hacer un análisis rápido de la sociedad, de la economía, y tenía una capacidad de síntesis…» (Sebastião Salgado, 2016)

Salgado detalla su formación y el impacto de sus estudios de economía y política como lo que garantiza la coherencia ideológica de su obra.

En Francia comienza un prometedor trabajo como economista para la Organización Internacional del Café (OIC). Es a partir de este trabajo que inicia sus viajes por el mundo.

Durante el doctorado, Sebastião cambia de rumbo. A través de su esposa, Lélia Wanick Salgado, que estudiaba Arquitectura en la Escuela de Bellas Artes y había comprado una cámara fotográfica, Sebastião mira por primera vez a través de un objetivo a un escarabajo, y cuenta que eso cambió su vida. Tres años después de ese fatídico día, comenzó a dedicarse a esta nueva profesión, que le entusiasmaba más que los informes del área de Economía.

Como hemos visto, en sus entrevistas queda muy claro que era consciente de que su formación fue lo que le ayudó a ver el mundo con otros ojos y a capturar momentos tan impactantes de la historia. Por ello, queda evidente que la obra de Sebastião Salgado se guiaba por un eje central: el profundo amor por la humanidad. De ello no hay duda y, incluso cuando afirma estar desesperanzado con la humanidad, no puede ocultar su profundo amor por ella. Su obra es el grito mismo de la Comuna de París «Estamos aquí por la humanidad», influenciada directamente por su conocimiento del marxismo, y él era plenamente consciente de ello.

Por otro lado, aunque su obra no se aleja en ningún momento de la preocupación social por los oprimidos del mundo y del amor por la humanidad, sus principios políticos son confusos a lo largo de su vida: de partidario de la guerrilla a ecologista creyente en las instituciones y escéptico de la transformación social, contradicciones insolubles, pero que, de alguna manera, se explican cuando miramos su legado. El legado de quien vio y registró por sí solo, sin una organización política, la dictadura brasileña, el hambre, la muerte, la guerra, la lucha, la enfermedad, atrocidades de todo tipo y también la degradación medioambiental a gran escala.

«Quizás nuestra reflexión deba comenzar por ahí: por el hecho de que nuestra supervivencia está amenazada. El nuevo milenio es solo una fecha en el calendario de una de las grandes religiones, pero puede ser una ocasión para hacer balance. Tenemos la clave del futuro de la humanidad, pero para poder utilizarla tenemos que comprender el presente. Estas fotografías muestran parte de ese presente. No podemos permitirnos apartar la mirada». (Sebastião Salgado, 1999)

Lo cierto es que, desde muy temprano, Salgado tenía una visión del mundo atenta a los problemas sociales y sabía que era necesario estar en el lugar adecuado y afrontar los grandes acontecimientos de la historia, ya que, como explicó Engels sobre Feuerbach, el aislamiento nos limita en todos los sentidos:

«Pero el que aquí, en el campo social, no marchaba “hacia adelante”, no se remontaba sobre sus posiciones de 1840 ó 1844, era el propio Feuerbach; y siempre, principalmente, por el aislamiento en que vivía, que le obligaba —a un filósofo como él, mejor dotado que ningún otro para la vida social— a extraer las ideas de su cabeza solitaria, en vez de producirlas por el contacto amistoso y el choque hostil con otros hombres de su calibre». (Engels, Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana, publicado en 1886)

Sebastião Salgado estuvo dispuesto durante toda su carrera a socializarse, aunque sin pertenecer a ningún partido. Si el hombre Sebastião era, a veces, confuso o desesperanzado políticamente, su obra es incuestionablemente de lucha, no una lucha estéril o didáctica, sino una lucha con perspectiva, una lucha por la belleza humana, la raza humana, la fuerza humana. Con una técnica específica muy profunda y un conocimiento del mundo asombroso, Sebastião florece en cada imagen de una manera única, un genio de la fotografía. Su obra es un grito por nuestra clase, la clase trabajadora. Su arte pertenece a los oprimidos del mundo y demuestra que no tenemos barreras y que es el sistema el que oprime, ya sea en Brasil, en Bolivia o en Etiopía.

Dos grandes etapas

Al igual que grandes nombres del periodismo y la fotografía que produjeron obras de arte de valor incalculable, como Hemingway, John Reed o el fotógrafo Robert Capa, al igual que estos hombres, Sebastião quería estar donde latía más fuerte el corazón. No escatimó en tiempo para conocer a fondo cada lugar que visitaba, tanto desde el punto de vista histórico, ya que era un estudioso empedernido, como para compartir la vida con los pueblos de cada lugar que fotografiaba. Trabajó y tuvo acceso a grandes nombres como Eric Lessing, George Rodger, Cartier-Bresson, Peter Marlow y tantos otros. No le faltaron ejemplos.

A nuestros ojos, la obra de Sebastião Salgado se puede dividir en dos grandes fases. Una primera fase: la de un hombre conocedor de la historia, de la lucha de clases, del marxismo, con la certeza de que quienes mueven el mundo son los trabajadores, preocupado por registrar la vida y el sufrimiento de estas personas para siempre, sostenido por una fe inquebrantable en la humanidad.

Una segunda fase: la de un hombre marcado por lo que ha visto a lo largo de su vida y, de alguna manera, con la inseguridad de que nuestro destino sea la barbarie. Centralmente, Sebastião Salgado habla de la guerra como la expresión más dolorosa y alimentadora de la desesperanza. Como Mercedes Sosa, compartía la idea de que la guerra «es un monstruo grande y pisa fuerte / toda la pobre inocencia de la gente».

Ya sea en la fase con perspectiva, expresada también en las palabras del fotógrafo, ya sea en la fase desesperanzada, el trabajo es espectacular: un hombre erudito, que tiene una mirada peculiar sobre cada cuestión humana; al igual que el dramaturgo Terencio, nada humano le era ajeno.

En la etapa más desesperanzada, podemos decir que Sebastião alcanza su apogeo técnico con el encuentro entre El arco y la lira, de Octavio Paz, es decir, entre la técnica y la poética: el Caravaggio de la fotografía mundial. Se hizo mundialmente conocido como el fotógrafo del blanco y negro o, como a él le gustaba decir, el fotógrafo de la abstracción. Cuando comenzó a fotografiar, en los años 70, realizó diversos trabajos en color, pero con el tiempo desarrolló un enfoque muy particular con el blanco y negro. Tras un trabajo para la revista Life, a finales de los años 80, sobre el aniversario de la Revolución Rusa, decidió fotografiar exclusivamente en blanco y negro. Profundo conocedor de todas las técnicas fotográficas y de todo el proceso de producción, Sebastião siguió la evolución tecnológica e incorporó lo digital a su obra, manteniéndose a la vanguardia de la fotografía. En nuestra opinión, alcanza su apogeo con el proyecto Génesis, en el que el poeta de la fotografía se muestra en toda su plenitud. (Paula, 2013)

Y si la esperanza del hombre Salgado era escasa en los últimos años de su carrera, la fuerza de su obra seguirá dando perspectiva, ya que muestra la fuerza humana como nunca antes se había visto en la fotografía y de una manera que unifica a los oprimidos, a la humanidad.

¡Trabajadores del mundo!

Cuando se entera de que Portugal ha derrotado la dictadura en la Revolución de los Claveles, no lo piensa dos veces y, junto con Lélia y su primer hijo de solo cuatro meses, viaja de París a Portugal para documentar los días posteriores a la Revolución. Salgado afirma en el reportaje especial «Flores en fusiles – 50 años de la Revolución de los Claveles» (2024) que fue a aprender lo que era fotografiar y hacer un reportaje con la revolución portuguesa, Portugal también fue para él una escuela de fotoperiodismo. A partir de entonces, grandes proyectos marcan la obra de Salgado.

En el primer gran proyecto autoral de Salgado, titulado «Otras Américas» (1986), documentó la vida de campesinos e indígenas en América Latina entre 1977 y 1984. Alan Riding, en el prefacio de «Otras Américas», habla de cómo la fotografía de Salgado construye otra geografía para las Américas, las imágenes muestran otras líneas divisorias, líneas más delicadas, a veces desaparecidas, que unen mucho más de lo que separan, ya que son líneas marcadas por el capital, pero no por la división territorial, sino por la pobreza y el sufrimiento de estos pueblos. La denuncia de la pobreza a la que están sometidos los pueblos es el leitmotiv. Riding explica que Sebastião rompe con el romanticismo sobre la cuestión indígena y acerca al trabajador rural y la cuestión indígena, analizando la profundidad de las imágenes bajo la mirada de Sebastião Salgado. El propio fotógrafo da la dimensión del proyecto:

«Recorrí la universalidad de ese mundo apartado, viajando desde la tórrida costa del nordeste brasileño hasta las montañas de Chile y de ahí a Bolivia, Perú, Ecuador, Guatemala y México». (En Otras Américas, 1986)

En «Sahel: El hombre en agonía» (1986), realizado en colaboración con la organización humanitaria Médicos Sin Fronteras, Salgado muestra la sequía y el hambre en países como Etiopía, Mali y Sudán. Esta fue una de las obras de mayor impacto en la carrera de Salgado, en la que siguió la trayectoria de los pobladores que salían en busca de comida y agua desde Etiopía hasta Sudán. En ese recorrido, acompañó a padres que enterraban a sus hijos por desnutrición y hambre. Enfermedades infecciosas devastaban a los pueblos, enfermedades que ya habían sido erradicadas en otros rincones del mundo. Este recorrido le convenció de que lo que quería fotografiar era la lucha por la vida, la resistencia de los pueblos. La profundidad de los estudios de Sebastião le llevó a escribir sobre la poliomielitis: Brasil fue el primer país del mundo en erradicar esta enfermedad y, tras su erradicación, Sebastião vio cómo la enfermedad mataba a miles de niños en todo el mundo. En «El fin de la polio», Sebastião recurre a Kofi Annan, quien afirma: «proteger a un niño de la polio es tan fácil como protegerlo de la lluvia: se trata de ponerle el equivalente médico de un paraguas». Sebastião era consciente de que lo que estaba matando a toda una población era el sistema y, además de registrarlo en fotos, hace su manifiesto político contra un acto simple que podría salvar a miles.

En su proyecto «Trabajadores», retrata a los garimpeiros de Serra Pelada, a los cortadores de caña, a los trabajadores de los muelles, las minas y los astilleros.

Realizadas entre 1986 y 1992, las imágenes ofrecen más que un retrato histórico, muestran que son los trabajadores los que desempeñan el papel principal en la construcción del mundo. Los registros incluyen imágenes de mineros de Serra Pelada, en Brasil, pescadores de atún de Sicilia, en Italia, constructores de presas en la India e incluso trabajadores que luchan contra incendios en pozos de petróleo en Kuwait. Una semana antes de su muerte, Sebastião Salgado se pronunció sobre la exposición de esta obra que iba a inaugurar la semana siguiente, diciendo lo siguiente:

«Tenía que rendir homenaje a este trabajo que estaba en mi corazón, que era la razón de mi activismo político y de lo que creía que era el mundo de la producción».

Este proyecto fue una decisión entre él y su esposa Lélia:

«Con Lélia, tomamos la decisión de que íbamos a hacer un trabajo basado en la teoría de Marx sobre el trabajo productivo, que me motivaba enormemente… un retrato del mundo del trabajo…». ( 2011-1012)

Destacamos, en este trabajo, las fotos de Serra Pelada no Brasil, a mayor mina a cielo abierto del planeta, por la que deben de haber pasado entre 60 y 90.000 hombres en busca de la riqueza a través del oro. La mina funcionó desde 1979 hasta 1992. Hoy en día, la extracción en la región está concesionada a Vale (una de las mayores empresas mineras del mundo, privatizada en 1997, antes llamada Vale do Rio Doce, la empresa se encuentra en la región donde Sebastião pasó su infancia).

A pesar de que existía un proyecto específico, «Gold – Mina de Ouro Serra Pelada», que solo se hizo público de forma organizada en 2019, las fotos de Sebastião Salgado poblaron el imaginario de la población brasileña durante décadas y formaron parte, en primer lugar, del proyecto «Trabajadores».

Serra Pelada era el «Infierno de Sebastião», la versión viva, para Brasil, de la imagen dantesca. Sebastião permaneció aproximadamente un mes en Serra Pelada, sometido a las condiciones más espantosas, desde enfermedades hasta asesinatos. En la mina no se permitía la entrada a las mujeres, en las fotos y las imágenes televisivas de la época se podía ver a hombres, niños, ancianos, hombres con discapacidades físicas, todos en condiciones infrahumanas. Bajo la supervisión del Estado y sin ningún derecho, los trabajadores se multiplicaban día tras día en busca de ganar mucho dinero en ese infierno que era Serra Pelada. Alrededor de la mina se encontraban las mujeres, algunas dedicadas a la alimentación y al comercio irregular, otras a la prostitución. Sebastião fue autorizado por el Gobierno brasileño a fotografiar, pero sin duda había algunas prohibiciones, ya que no hay constancia ni mención de ninguna mujer en el proyecto de 56 fotos. Quizás las imágenes de Serra Pelada fueron la expresión más completa del impacto que Sebastião Salgado produjo con su obra en Brasil en los años 80. Era difícil que alguien con acceso a la televisión no reconociera Serra Pelada, tal era la fuerza de las imágenes de Sebastião Salgado, que se mostraban en los noticiarios de todo el país.

En 2013, en una entrevista en el programa Jô Soares, Sebastião Salgado relata cómo fue el tiempo que pasó en la mina. En esa ocasión, habla del uso indiscriminado de mercurio vertido en los ríos y de la infección intestinal que sufrió a causa de este metal pesado, infección que duró casi seis meses, y destaca fundamentalmente las condiciones infrahumanas de los trabajadores.

Resistencia, inmigración

Cuando Sebastião regresó a Brasil en 1997, tomó prestado el coche de una de sus seis hermanas y se fue de viaje al noreste, donde retrató la vida de esa población. Las fotos muestran entierros, comercios que vendían desde ataúdes hasta zapatos, rostros de una población sufrida y fuerte. Sebastião afirma en el documental «Sal de la tierra» (2014) que allí la vida y la muerte estaban muy cerca. La sequía, el éxodo rural y la miseria han sido retratados por varios artistas gigantes de nuestro país, es un tema recurrente en el arte brasileño. Graciliano Ramos nos muestra con palabras la alegría de imaginar que se puede encontrar comida: «En un recodo del camino vio un trozo de cerca, se llenó de esperanza de encontrar comida, sintió ganas de cantar». Portinari nos ofrece un cuadro, «Os Retirantes». Luiz Gonzaga canta el éxodo rural, la pobreza, la profunda tristeza:

«Qué calor, qué horno

No hay ni un pie de plantación

Por falta de agua perdí mi ganado

Mi alazán murió de sed…».

Sebastião Salgado entra en nuestra historia como el hombre que mejor fotografió la sequía, el hambre y el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST). A su manera nos explica profundamente el Movimiento, su surgimiento como fuerza política, su impulso combativo por el fin de la dictadura militar debido al sufrimiento humano.

«Son personas de gran fuerza moral, de gran fuerza física, aunque sean muy débiles, mal alimentadas» (Sal de la Tierra, 2014).

Sebastião Salgado mantuvo una relación de décadas con el MST, siendo sin duda la organización política brasileña con la que mantuvo una mayor proximidad a lo largo de toda su carrera. El libro Terra, publicado en 1998 en colaboración con José Saramago y Chico Buarque, fue producido a petición de la editorial Companhia das Letras, en conmemoración de su décimo aniversario.

La implicación de Sebastião con la causa de los trabajadores rurales sin tierra para la elaboración del libro Terra comenzó en 1980, cuando el Movimiento aún no se había constituido oficialmente —el primer Encuentro Nacional del MST no se celebraría hasta 1984, en la ciudad de Cascavel, en Paraná—. Sin embargo, la figura del trabajador rural sin acceso a la tierra se remonta al período de la colonización del país, intensificándose durante la dictadura militar y culminando con el surgimiento del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST). Sebastião fotografió el Movimiento durante 16 años en sus visitas a Brasil y el resultado es el libro «Terra».

«El Movimiento Sin Tierra es para mí casi la última válvula de escape de las poblaciones del campo, porque es un fenómeno que existe en el mundo actual… Y en Brasil, el Movimiento Sin Tierra es un movimiento muy original, porque es muy difícil aglutinar a la gente del campo, sobre todo en un país tan grande como Brasil…has conseguido una organización que coordina a gran parte de estos trabajadores del campo y lucha con ellos por quedarse en el campo, por tener la tierra… vine a hacer esta historia, que también es muy importante en mi trabajo…» (Programa do Jô, 1997)

En una carta a la familia de Sebastião el pasado 23, el Movimiento recuerda el significado del libro «Terra»:

«Ocupamos espacios de la clase trabajadora, pasillos de universidades, estaciones de metro, museos, casas de arte, calles, parques… Todos los espacios ocupados ya no por «desheredados de la tierra», sino por sujetos que construyen puentes para que los sueños se hagan realidad. Y así, en cada exposición, estaban presentes los mayores valores humanistas y socialistas, el internacionalismo y la solidaridad de clase, concebidos y materializados a través de la mirada de Sebastião, Lélia, Chico y Saramago». (página del MST – 23/05/2025)

La experiencia del éxodo de poblaciones enteras se relata en otra dimensión, con los movimientos del proyecto «Éxodo», del año 2000. Allí, Salgado amplía el retrato al mundo. Durante seis años, recorrió más de 40 países para registrar a migrantes, refugiados y desplazados. Sus fotos revelan cómo los sujetos del éxodo son despojados no solo de sus bienes materiales, sino también de su identidad, su cultura y su autonomía, lo que nos recuerda lo que Marx y Engels ya habían explicado en el «Manifiesto Comunista», al decir que «todo lo que es sólido se desvanece».

Es en el proyecto «Éxodo» donde Sebastião se encuentra con lo más duro que su mirada podía soportar. Entre los hitos de este grito se encuentra el genocidio de Ruanda de 1994.

«El horror había alcanzado tales proporciones que la gente estaba anestesiada incluso ante la idea de la muerte» (Sebastião Salgado, Éxodo, 1999).

Las consecuencias de lo que fue uno de los mayores genocidios del siglo XX no terminaron ahí, Sebastião siguió su rastro y, en 1997, volvió a visitar la región:

«…rebeldes apoyados por los tutsis lanzaron un ataque exitoso contra la dictadura perpetua de Mobutu, y cientos de miles de refugiados hutus huyeron a las selvas de África Central. Durante algún tiempo, el resto del mundo perdió su rastro. Cuando los encontré, la desesperación era total. Muchos, quién sabe cuántos, habían sido asesinados, otros habían muerto de hambre y enfermedades. Aun así, el instinto de supervivencia los empujaba a seguir avanzando, huyendo». (Sebastião Salgado – Éxodo – 1999)

Un giro hacia la naturaleza

Tras presenciar los horrores del genocidio en Ruanda y las guerras fratricidas en la antigua Yugoslavia, Sebastião Salgado cayó en una profunda depresión. Su salud física se deterioró y llegó a dejar de fotografiar durante un tiempo. Más que nada, perdió la fe en la transformación social. Empezó a creer que la humanidad está condenada, que la barbarie es inevitable y que nuestra extinción como especie es solo cuestión de tiempo.

Los acontecimientos que llevaron a Sebastião Salgado al desánimo culminaron con el envejecimiento de sus padres. En ese momento, surgió, por iniciativa de su compañera, Lélia, la idea de reforestar la finca y la región donde había pasado su primera infancia. Así nació el Instituto Terra.

A lo largo de su carrera, Sebastião fue financiado por empresas, grandes compañías de prensa y estuvo vinculado a ONG dedicadas a programas humanitarios. Sin embargo, la desconfianza en la humanidad le llevó a adoptar otra perspectiva política. Hasta entonces, era un trabajador y un gran artista que recibía una remuneración por su trabajo. A partir de esa desilusión con el futuro de la humanidad, fundó una organización no gubernamental que, en consecuencia, asume funciones que deberían ser del Estado, actuando —como él mismo afirma— con la ayuda de todos en la recuperación del planeta. Para él, lo que permanecerá es el planeta.

No hace falta decir que existe un profundo desacuerdo con esta nueva etapa, desde el punto de vista político.

El hecho de creer que la humanidad está condenada lo lleva al Génesis.

En «Génesis» (2013), con el tema «la belleza natural y primitiva del planeta Tierra», fotografió la Antártida, el Amazonas, los desiertos de África, tribus aisladas y bosques vírgenes. Un trabajo de una sensibilidad única y una belleza espectacular. Retomando la idea de la búsqueda de lo nuevo, este proyecto va en busca de lo desconocido. Sebastião Salgado fue duramente criticado por la financiación de este proyecto.

Como hemos dicho anteriormente, la confusión política de Sebastião traía consigo algunas contradicciones. El siglo XXI es otra etapa de Salgado y aquí la falta de perspectiva para una transformación social profunda, traducida en sus palabras como «descreimiento en la humanidad», le hace volver a lo ecológico y Sebastião recibe financiación de Vale, empresa minera privada responsable de las tragedias de Mariana y Brumadinho. En 2019, cuando se le preguntó en una entrevista si se arrepentía de haber recibido la financiación, respondió que no y pronunció un discurso sobre la necesidad de conciliar lo público y lo privado, aunque criticó a Vale, diciendo que hoy en día esa empresa es otra, diferente de la época en que recibió la financiación. Claramente, una confusión política.

«Génesis» fue y sigue siendo el mayor proyecto de Sebastião Salgado. Esto se debe a que, además de los ocho años de trabajo viajando por todo el mundo y fotografiando los lugares más recónditos del planeta, este proyecto está entrelazado con el Instituto Terra, una reserva natural protegida, considerada privada y sin ánimo de lucro, que es un proyecto medioambiental de restitución de la Mata Atlántica brasileña. En entrevistas (2015), Sebastião y su esposa Lélia explican lo difícil que fue este proyecto. Una vez más, independientemente de nuestra crítica a la cuestión política, evidentemente la forma no es el contenido, lo que se puede observar de esta acción es la profundidad de los conocimientos económicos, medioambientales y en otras muchas áreas del saber que posee Sebastião Salgado.

Obviamente, la acción es hermosa desde el punto de vista medioambiental, deja un legado que demuestra la posibilidad de que el hombre pueda reconstituir la naturaleza, un patrimonio científico real con el mayor vivero de plantas autóctonas del estado de Minas Gerais, un trabajo de educación medioambiental y de desarrollo de la investigación para recuperar manantiales y una reforestación gigantesca, si se piensa en la acción de una sola institución. Reconocemos el valor científico del proyecto, pero es un idealismo político notorio cuando se deposita la esperanza en grandes acciones individuales, financiadas por los propios destructores (las grandes empresas), en lugar de en la necesidad colectiva de la lucha por la transformación social.

La continuación de «Génesis» es el proyecto «Amazonia». Ambos están entrelazados por la cuestión medioambiental en la fotografía y por el enfoque en la cuestión medioambiental en la vida real, el Instituto Terra (ONG).

El legado

Sebastião Salgado fue, ante todo, un narrador visual. Su mirada era de profunda empatía con los pueblos que retrataba. Salgado no fotografiaba la miseria, fotografiaba la lucha por la dignidad, la resistencia por la vida. Esta imagen de la humanidad es una guía para los comunistas.

No compartimos las mismas ideas políticas de Salgado, ni en lo que se refiere a sus primeras expresiones, la guerrilla, ni en la creencia en las instituciones a lo largo de su trayectoria, y menos aún en la política de sustitución del Estado por ONGs y trabajos voluntarios. Nuestro punto de encuentro es con un hombre que produjo una de las mayores colecciones de fotografías, de indiscutible valor estético, dedicada única y exclusivamente a los oprimidos del mundo, a los trabajadores, a los pueblos olvidados, a los que sufren la guerra y la opresión en los cuatro rincones del mundo. En este sentido, hemos perdido a un gran compañero en nuestra causa: la transformación social y la construcción de la sociedad que sin duda Sebastião vislumbraba, sin opresores ni oprimidos.

En este sentido, y en un mundo en el que el arte se pierde en la decadencia junto con el declive social, lamentamos profundamente la pérdida de este genio de la fotografía universal y estamos seguros de que, como dijo Engels sobre Balzac, podemos aprender más de las fotos de Sebastião Salgado sobre la necesidad de transformar la sociedad que de cientos de economistas e historiadores contemporáneos.

Parafraseando al poeta Mário Quintana, Sebastião Salgado dice en una entrevista que ha visitado más de 120 países, pero que en el fondo nunca ha salido del pueblecito donde nació. Explica que está muy vinculado a Brasil, pero que, al mismo tiempo, existe una creación muy artificial llamada frontera: «es el mismo ser humano, no hay ninguna diferencia, cambiamos un poco el color de la piel, ya sabes, pero lo que es esencial para uno, es esencial para el otro, hay una pequeña diferencia de idioma…». Concluye explicando que, durante un trabajo de varios meses en Indonesia, se alojó en una mina de azufre, en un volcán, extrayendo azufre todos los días junto con el equipo. Ninguno de los trabajadores hablaba inglés ni ningún otro idioma con el que pudiera comunicarse, y él no hablaba una palabra de javanés. Aun así, establecieron una relación tan estrecha que, al despedirse, el llanto era el idioma universal.

Un ejemplo precioso que nos acerca a este gigante del arte brasileño, un ejemplo del lema que los comunistas aprecian día a día: «¡El mundo es nuestro país! Trabajadores del mundo, uníos».